Gemeinsam die Zukunft des Gesundheitswesen gestalten!

NEXT STOP

7. - 8. Oktober 2026

in Rostock

Ganz egal, ob du als Hacker*in mit einer Idee durchstartest, als Besucher*in reinschnuppern möchtest, als Sponsor*in das Event unterstützen willst, als Themenpat*in eine Challenge einbringen möchtest oder einfach neugierig bist, wie Innovation im Gesundheitswesen aussieht.

Rückblick 2025

Nach den bereits erfolgreichen Hackathons 2021 und 2023 fand nun vom 15. bis zum 17. Oktober 2025 der dritte Healthcare Hackathon MV statt. Noch nie zuvor wurden so viele Challenges eingereicht – ganze 13 Stück wurden dieses Mal bearbeitet.

Die Eröffnung fand im Pommerschen Landesmuseum statt und war ein perfekt gelungener Einstieg in die folgenden zwei Tage. Die Hacker*innen konnten sich vor Ort in die Challenges eintragen und sich direkt mit der/dem jeweiligen Themenpat*in vernetzen.

Am Donnerstag, den 16.10 ging es dann für den Hackenden in die Station Greifswald, einen kreativen Coworking Space mit Industriellen Loft Flaire. Dort stand ein ganzer Tag voller Hacking-Sessions an. Zwischendrinn gab es aber auch Rahmenprogrammpunkte wie z.B. eine UMG Führung oder auch eine Fuck-Up Session, wo uns verschiedene Personen über ihr Stolpern in der Geschäftswelt berichteten. Beendet wurde der Tag mit einer interessanten Altstadtführung durch die Straßen der Hansestadt Greifswald.

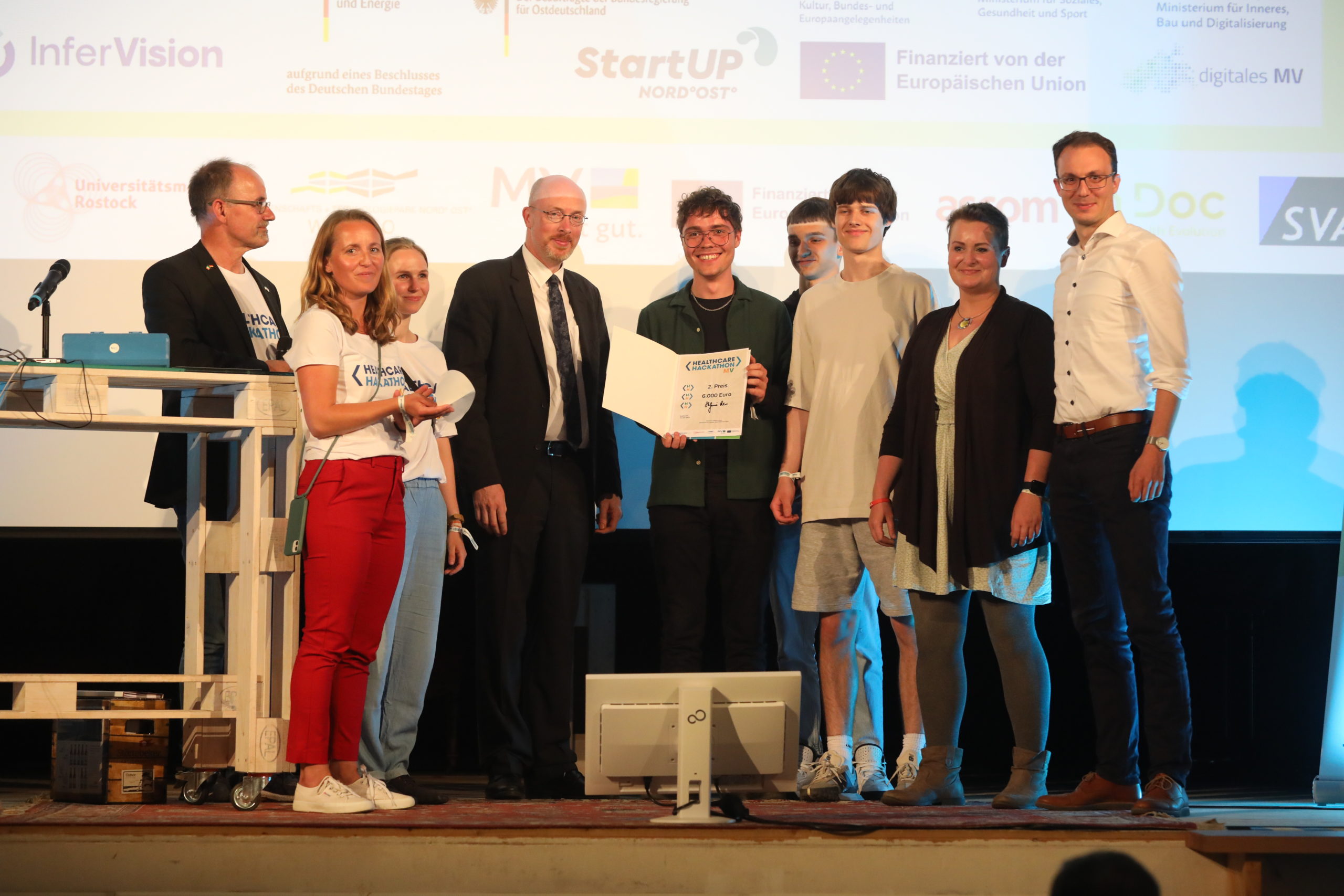

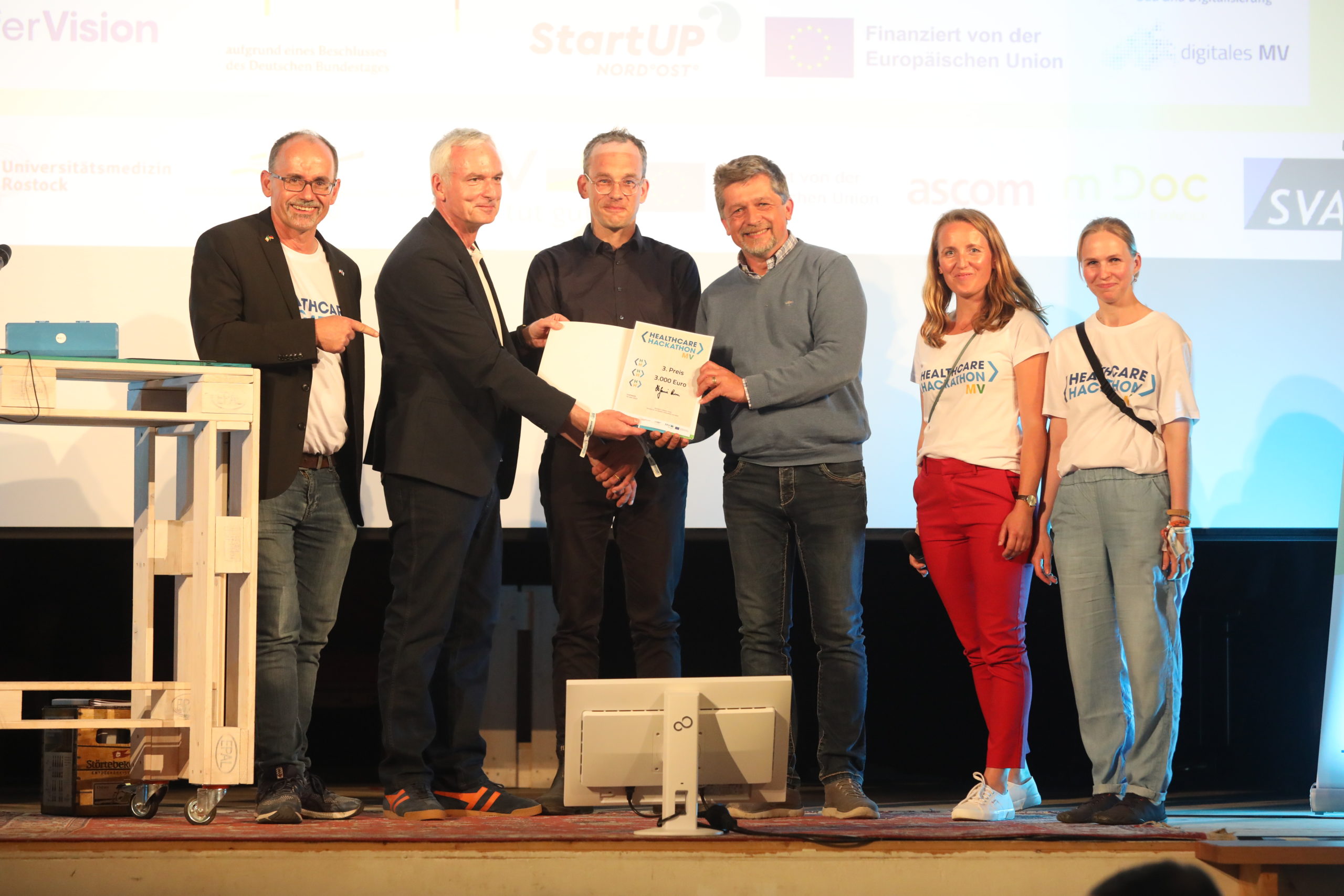

Am Freitag, den 17.10 sollte es nun endlich soweit sein: die besten Ideen/Entwicklungen werden in einer Siegerehrung honoriert. Aber zuerst mussten die Teams noch ihre Final Pitches in der Station Greifswald vorbereiten. Ab Mittag ging es dann für die Hacker*innen wieder ins Pommersche Landesmuseum, wo zunächst jedes Team ihre Lösung der jeweiligen Challenge vorstellte. Während sich die Jury im Hinterzimmer beriet, gab es für die gespannt wartenden Teams mit einer Keynote über KI im Gesundheitswesen eine gelungene Überbrückung. In Anschluss wurden bei der Siegerehrung die Gewinnerteams mit Preisen ausgezeichnet. Zum feierlichen Abschluss gab es ein kleines Get-Together im CoMix – die Bar.

Rückblick 2023

2021 hat unser erster Hackathon in Greifswald Fuß fassen können. Dieses Event musste coronabedingt hybrid stattfinden.

Unseren letzten Healthcare Hackathon haben wir 2023 ausgerichtet. Das finale Hackathon-Wochenende fand vom 08.06.2023 bis 10.06.2023 im Kultur- und Initiativenhaus Greifswald statt. Hier konnten die Teams während der Hacking-Sessions gemeinsam an ihren Ideen arbeiten. Parallel haben wir ein tolles Rahmenprogramm mit interessanten Workshops und Vorträgen für weitere Besucher*innen angeboten. Am Samstag folgte dann der Höhepunkt unseres Hackathons. Vor einer Fachjury konnten die Teams ihre tollen Ideen und Lösungsansätze zu spannenden Themen aus dem Gesundheitswesen pitchen. Im Anschluss wurden bei der Siegerehrung die Gewinnerteams mit Preisen ausgezeichnet. Zum krönenden Abschluss haben wir die Nacht im ROSA-Club Greifswald unter dem Motto „Tanz den Hackathon“ gefeiert und für gemeinnützige Organisationen in Greifswald Spenden gesammelt.

Über den Healthcare Hackathon MV

Hackathon - was steckt dahinter?

Hack[ing] beschreibt eine kreative Art der gemeinsamen Problemlösung! Es ist nicht notwendig, dass ein Technologiebezug besteht, auch wenn dies oft der Fall ist. Der zweite Wortteil entspringt dem Wort Mar[athon] und steht sinnbildlich für eine (ungewöhnlich) lange Arbeitsdauer. Ein [Hackathon] ist somit ein Event über einen längeren Zeitraum, bei welchem Menschen gemeinsam Lösungen für vorgegebene Probleme entwickeln. Die Teilnehmenden bilden Teams aus zumeist 2-5 Personen unterschiedlichster Fachrichtungen, wie z. B. Entwickler*innen, Designer*innen, Datenwissen-schaftler*innen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Projektleiter*innen, Jurist*innen und viele mehr.

Worum geht´s wirklich?

- Ideen schnell und praxisnah entwickeln

- Gemeinsam mit anderen kreativ sein

- Herausforderungen aus der echten Welt lösen

- Prototypen bauen & präsentieren

Dein Mehrwert

- Neues Denken & Perspektivwechsel

- Austausch mit anderen Branchen

- Schnelles Lernen durch Praxis

- Spaß, Netzwerk, Ideen mit Wirkung

Unsere drei Säulen für den healthcare hackathon mv 2025

Klinik neugedacht - für die umg und umr

Wenn Medizin, Pflege und Verwaltung gemeinsam smarter werden.

Die Unimedizin Greifswald und die Unimedizin Rostock stehen im Zentrum dieser Säule. Gesucht werden Lösungen, die den Arbeitsalltag in Klinik und Verwaltung konkret verbessern.

5 Challenges, z.B. zu:

- Entlastung für Pflege und Station

- Digitale Tools für eine bessere Zusammenarbeit

- Effiziente Verwaltungsprozesse

- Patientenkommunikation neu gedacht

- KI im Klinikalltag

FORSCHUNG TRIFFT VERSORGUNG – MADE IN MV

Wenn Digital Health aus MV den Sprung in die Praxis schafft.

Hier stehen klinische Forschungsprojekte und Initiativen aus dem Digital Health Lab im Mittelpunkt. Gemeinsam bringen wir Innovationen aus der Wissenschaft in die medizinische Versorgung.

5 Challenges, z.B. zu:

- Smarte Studienplattformen

- Daten sinnvoll nutzen – für Therapie & Forschung

- Translation: Vom Labor ans Krankenbett

- Digitale Tools für Studienteilnehmende

- Schnittstellen zwischen Forschung, Klinik und Praxis

GESUNDHEIT, DIE ÜBERALL ANKOMMT – FÜR STADT UND LAND IN MV

Versorgung dort stärken, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Mecklenburg-Vorpommern ist weit und das ist eine Chance! MVZs, Apotheken, Pflegedienste und Landkreise sowie Bürger*innen kennen die Herausforderungen vor Ort. Wir entwickeln gemeinsam Lösungen für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum.

5 Challenges, z.B. zu:

- Mobile Versorgung & Telemedizin

- Digitale Helfer für Pflegedienste

- Vernetzung von Leistungserbringern

- Unterstützung für Apotheken & MVZs

- Versorgungslösungen für strukturschwache Regionen

Challenges

Klinik neugedacht - für die umg und umr

OP-Berichte sind zeitaufwendig, uneinheitlich und binden täglich ärztliche Kapazitäten. Bisherige Lösungen wie Textbausteine oder Diktate sind unflexibel und fehleranfällig.

Die Lösung: Eine KI, die aus wenigen strukturierten Eingaben automatisch vollständige, fachsprachlich korrekte OP-Berichte erstellt – mit Sprach- oder Texteingabe und Rückfragefunktion, bestenfalls mit Integration ins KIS. Ein MVP könnte als Web-Demo mit Eingabemaske und Exportfunktion (PDF/Word) starten.

Vorteil: Ein einfacher, konsistenter OP-Bericht kann sofort freigegeben und genutzt werden, wodurch über 70 % Schreibzeit eingespart, die Dokumentationsqualität erhöht und die Ärzt*innen spürbar entlastet werden.

Themenpate:

Prof. Dr. Stephan Kersting, Klinikdirektor, Universitätsmedizin Greifswald

Im OP-Betrieb kommt es täglich zu Informationslücken, unklaren Zuständigkeiten und ineffizienter Kommunikation. Änderungen erreichen nicht alle, Ressourcen werden ungleich genutzt und unnötige Telefonate kosten wertvolle Zeit.

Die Lösung: Ein digitales Organisations- und Informationssystem, das alle Mitarbeitenden in Echtzeit mit relevanten Daten versorgt – unabhängig von Telefonnetz und SAP. Es schafft Übersicht über Saalverteilung, Pausen, Einsatzorte, Ansprechpartner*innen und ermöglicht schnelle Einsatzfähigkeit bei Schichtwechseln oder Notfällen. Erste Prototypen basieren auf miteinander verknüpften Excel-Dateien und können perspektivisch zu einer App weiterentwickelt werden.

Vorteil: Alle Mitarbeitenden haben sofort Zugriff auf die wichtigen Informationen, wodurch der Einsatz der vorhandenen Ressourcen optimiert, unnötige Wege und Telefonate reduziert und die Arbeitsabläufe im OP harmonischer gestaltet werden.

Themenpate:

Lars Köster, Gesundheits- und Krankenpfleger im OP, Universitätsmedizin Rostock

Die Pflege benötigt eine kompakte Übersicht, da relevante Daten im KIS verstreut liegen. Aktuell müssen Pflegekräfte bei jeder Schichtübergabe mehrere Masken öffnen und teilweise Informationen zusätzlich auf Papier sammeln. Dies ist zeitaufwendig (ca. 10–15 Minuten pro Übergabe), fehleranfällig und belastet die Mitarbeitenden, während die Patient*innen-Sicherheit leidet.

Die Lösung: Ein pflegezentriertes, digitales Dashboard oder Tablet-App, das alle relevanten Informationen auf einen Blick zusammenfasst – Zimmer, Diagnosen, OP-Termine, Anordnungen, Medikamente und Auffälligkeiten. Optional können Filterfunktionen, farbliche Priorisierung und Checklisten integriert werden. Ein MVP könnte ein klickbarer Prototyp oder Dummy-App sein, der die digitalen Übergaben simuliert.

Vorteil: Die digitale Übersicht reduziert Fehler, spart Zeit bei Schichtübergaben, standardisiert die Übergaben und steigert die Mitarbeiterzufriedenheit. Pflegekräfte können sich stärker auf die direkte Patient*innenversorgung konzentrieren, und die Effizienz der Arbeitsabläufe wird messbar erhöht.

Themenpatin:

Melanie Greese, pfleg. Stationsleitung, Allgemeinchirurgie E.2, Universitätsmedizin Greifswald

Die Nutzung von Krankenhausdaten ist komplex, die Datenmengen groß und der Datenschutz hoch. Benchmarkings zu anderen Häusern, insbesondere zu kleineren Leistungserbringern in ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, sind schwierig. Vor dem Hintergrund der Krankenhausreform sollen Konsolidierungen und Kooperationen unterstützt werden, wobei wirtschaftliche und strukturelle Informationen über Leistungsangebote und Fallzahlen notwendig sind. Qualitätsberichte enthalten diese Informationen, sind aber sehr umfangreich und schwer manuell auswertbar.

Die Lösung: Ein KI-Modell, das Qualitätsberichte automatisiert lädt, die relevanten Daten filtert und in einem geeigneten Format aufbereitet. So können regelmäßig (z. B. monatlich) fundierte Analysen erstellt werden, die Entscheidungsgrundlagen für Kooperationen, Konsolidierungen und strategische Positionierungen liefern.

Vorteil: Effizienzgewinne durch automatisierte Datenaufbereitung, bessere Datenanalyse und strukturierte Entscheidungsgrundlagen zur Optimierung der Versorgungslandschaften. Ein MVP könnte ein KI-gestütztes Dashboard oder Tool sein, das die Daten aus einer definierten Menge von Berichten automatisch ausliest, filtert und visualisiert.

Themenpate:

Max Sekulla, Leitung Klinikcontrolling, GB Finanzen und Controlling, Universitätsmedizin Greifswald

Ambulante Patient*innen möchten gut vorbereitet und rechtzeitig zu ihren Terminen (z. B. in die Radiologie) kommen. Die Orientierung in der UMG ist trotz Beschilderung nicht immer einfach, Wartezeiten an der Patienteninformation können entstehen. Verzögerungen führen zu verschobenen Terminen, Ausfallzeiten, Mehrkosten und Unzufriedenheit bei Patientinnen und Personal.

Die Lösung: Eine Anwendung ähnlich Google Maps Streetview, die bebilderte Routenplanung bietet und idealerweise Echtzeit-Navigation ermöglicht. Die App oder Webanwendung soll über die Website der UMG aufrufbar sein, z. B. über QR-Codes an Orientierungspunkten, und kann auf der vorhandenen UMG Navi-App aufbauen. Weitere Wege für andere Abteilungen sollen dezentral ergänzt und aktualisiert werden können.

Vorteil: Reduktion von Ausfallzeiten durch verspätete Patient*innen, erhöhte Pünktlichkeit und effiziente Nutzung der Termine, Entlastung des Transportdienstes, höhere Patient*innen- und Mitarbeiter*innenzufriedenheit. Ein MVP könnte eine interaktive Streetview-Navigation vom Haupteingang zur Radiologischen Anmeldung im Flur 2 sein.

Themenpatin / Themenpate:

Dr. Anika Kosanke, Fachärztin für Radiologie, Universitätsmedizin Greifswald

Prof. Mark Oliver Wielpütz, Direktor Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie, Universitätsmedizin Greifswald

Die wachsende Komplexität der Vorgaben aus G-BA, KHVVG (insbesondere Leistungsgruppen), OPS-Strukturvorgaben sowie Anforderungen zu Zentren und Zertifizierungen führt zu redundanter Dokumentation, manuellen Verknüpfungen in Excel und hohem Zeitaufwand. Fehlerhafte oder inkonsistente Umsetzungen erhöhen das Risiko von Leistungsentzug, beeinträchtigen Benchmarking, Audits und strategische Entscheidungen.

Lösung:

Entwicklung eines Prototyps, der Struktur- und Prozessvorgaben zentral modelliert und automatisch verknüpft. Das System reduziert Doppelarbeiten, visualisiert Abhängigkeiten, unterstützt Versionierung und Change-Management und liefert Dashboards sowie auditfähige Berichte.

Vorteile:

Die Lösung spart Zeit, indem manuelle Verknüpfungen und redundante Arbeiten entfallen. Sie minimiert Risiken, da Konsistenzprüfungen Fehler und Nicht-Konformitäten verhindern. Außerdem erhöht sie die Transparenz, indem sie Vorgaben, Abhängigkeiten und Compliance klar darstellt und so die Entscheidungsgrundlage für alle beteiligten Abteilungen verbessert.

Themenpatin:

Sabrina Wolff, Leitung Medizincontrolling, Zentralcontrolling Universitätsmedizin Rostock

Das bestehende Intranet der UMG ist technisch überholt, schwer zu pflegen, nicht barrierefrei und nutzer*innenunfreundlich. Inhalte lassen sich nur mit großem Aufwand aktuell halten, die Navigation ist unübersichtlich und mobile Nutzung ist nicht möglich. Dadurch haben Mitarbeitende keinen zentralen, einfach zugänglichen Ort für Informationen, Prozesse und Interaktion, was zu verzögertem Informationsfluss, ineffizienter Zusammenarbeit und hohen Kosten durch gebundene Arbeitszeit führt.

Lösung:

Ein modernes, responsives Intranet als Web-Anwendung, das Mitarbeitenden jederzeit einen einfachen und barrierefreien Zugang auf beliebigen Endgeräten bietet. Es soll Informationen aktuell, zuverlässig und ortsunabhängig bereitstellen, sozialen Austausch fördern, bereichsübergreifende Vernetzung ermöglichen, Prozesse vereinfachen und die Unternehmenskultur erlebbar machen. Zudem sollen gezielte Anreize die aktive Nutzung und Beteiligung der Mitarbeitenden fördern.

Vorteile:

Das neue Intranet verbessert die Informationsvermittlung, erhöht die Transparenz und stärkt die Vernetzung der Mitarbeitenden untereinander. Es steigert die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, reduziert Fehler und spart Kosten sowie Arbeitszeit durch weniger manuellen Aufwand.

Themenpatin:

Claudia Kerber, Content Managerin, Stabsstelle Digitale Innovation und Kommunikation, Universitätsmedizin Greifswald

Die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Thrombozytenkonzentraten (TK) für Intensivpatient*innen ist aufgrund der kurzen Haltbarkeit von nur vier Tagen eine Herausforderung. Aktuell existiert kein Prognosemodell, um den Verbrauch vorherzusagen, was zu kurzfristigen Engpässen, Ressourcenschonungsschwierigkeiten und möglichen Absagen geplanter Operationen führt. Ein Mangel an TK kann die Versorgung kritisch kranker Patient*innen gefährden und verursacht zusätzliche organisatorische Aufwände sowie hohe Kosten durch Notbeschaffungen.

Lösung:

Entwicklung eines Datenanalyse-Dashboards bzw. einer Prognose-App, die auf historischen Patient*innendaten, OP-Planungen und Blutbankdaten basiert, um den TK-Verbrauch präzise vorherzusagen. Das System soll in Zusammenarbeit mit Intensivstation, OP und Transfusionsmedizin genutzt werden und frühzeitig Engpässe erkennen, eine planbare Bestellung von Blutspendern ermöglichen sowie die OP-Planung optimieren.

Vorteile:

Mit der Prognose-App lassen sich kritische Engpässe vermeiden, die OP-Planung verbessern und die Patient*innensicherheit erhöhen. Gleichzeitig werden Ressourcen effizient genutzt, Kosten und personeller Aufwand reduziert, organisatorische Telefonate und Abstimmungen minimiert und die Versorgung planbarer gestaltet.

Themenpate:

Univ.-Prof. Dr. med. Jens-Christian Schewe, Leiter der perioperativen Intensivmedizin, Universitätsmedizin Rostock

Im Schockraum werden Informationen mündlich übergeben und die Dokumentation erfolgt nachträglich. Aufgrund der hohen Akutheit kommt es dabei häufig zu Informationsverlusten, unabhängig von Rettungsdienstprotokollen. Dies kann die Patient*innensicherheit gefährden und erschwert die juristisch notwendige Dokumentation.

Lösung:

Entwicklung einer KI-unterstützten Matrix, die die mündlichen Schockraumübergaben mithört, zusammenfasst und in eine strukturierte Protokollform bringt. Die generierten Informationen können anschließend validiert werden und fließen direkt in das bestehende Schockraum-Dokumentationssystem (z. B. COPRA) ein.

Vorteile:

Die KI-unterstützte Dokumentation stellt sicher, dass keine Informationen verloren gehen, erhöht die Qualität und Effizienz der Dokumentation und verbessert damit unmittelbar die Patient*innensicherheit. Gleichzeitig wird der juristisch geforderte Dokumentationsstandard erfüllt und die Mitarbeiter*innenzufriedenheit gesteigert, da die Nachbearbeitung deutlich reduziert wird.

Themenpate:

Dr. Tarek Iko Eiben, Leiter INZ Universitätsmedizin Rostock

Gesundheit, die überall ankommt - für stadt und land in mv

Etwa 67 % aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause von Angehörigen betreut. Häufig fehlt professioneller Abstand, Schulungen und Information, wodurch Überlastung, gesundheitliche Risiken und Rehospitalisierungen entstehen. Die frühe Entlassung von Patient*innen verschärft die Situation zusätzlich.

Die Lösung: Ein Pflegeinformations-, Beratungs- und Telepflegezentrum, das edukative Ansätze in Präsenz sowie per Telefon oder Videochat anbietet. Unterstützt durch App-, Webanwendung oder KI-gestützte Tools können pflegende Angehörige strukturiert informiert, geschult und begleitet werden.

Vorteil: Die telepflegerische Intervention verbessert die Gesundheitskompetenz der Angehörigen, erhöht die Lebensqualität der Pflegebedürftigen, unterstützt den Verbleib in der Häuslichkeit, reduziert Wiederaufnahmen und Rettungsdiensteinsätze und entlastet das Gesundheitssystem insgesamt. Ein MVP könnte ein klickbarer Prototyp sein, der die Telepflegeberatung digital simuliert.

Themenpatin:

Manuela Mühlbach, Pflegedienstleitung, Universitätsmedizin Rostock

Ältere Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bewegen sich immer weniger, besonders in ländlichen Regionen. Bewegungsmangel führt zu abnehmender körperlicher Leistungsfähigkeit, erhöhter Sturzgefahr, eingeschränkter Mobilität, sozialer Isolation und steigenden Kosten für das Gesundheitssystem.

Die Lösung: Ein KI-Agent, der ältere Menschen beim medizinisch begleiteten Krafttraining individuell unterstützt, motiviert und langfristig begleitet. Der Agent nutzt Daten aus wissenschaftlichen Studien, Gesundheits-Apps, Fitnessgeräten und medizinischen Auswertungen, um personalisierte Empfehlungen zu geben. Dabei werden Fähigkeiten, Präferenzen und technologische Barrieren der Nutzer*innen berücksichtigt, soziale Interaktionen gefördert und die Trainingserfolge überwacht.

Vorteil: Verbesserung der körperlichen Fitness, Reduktion der Sturzrisiken, Erhalt von Selbstständigkeit und Lebensqualität, niedrigschwellige, wissenschaftlich fundierte Unterstützung für ältere Menschen, Entlastung von Angehörigen und Pflegepersonal sowie langfristige Einsparungen für das Gesundheitssystem. Ein MVP könnte die Ausarbeitung eines KI-Agenten mit personalisierter Trainingsbegleitung und App-basierten Rückmeldungen für Nutzer*innen, Trainer*innen und medizinisches Personal umfassen.

Themenpate:

Horst Schreiber, Senior Trainer Ueckermünde

Viele digitale Plattformen, etwa von Krankenkassen oder Vergleichsportalen, bilden die tatsächliche Pflegelandschaft in Mecklenburg-Vorpommern nicht vollständig oder aktuell ab. Angehörige, Kliniken, Kommunen und Fachkräfte verlieren dadurch wertvolle Zeit bei der Suche nach freien Pflegeplätzen. Fehlende Transparenz erhöht das Versorgungsrisiko, verzögert Anschlussversorgungen und erschwert Planung sowie politische Entscheidungen.

Lösung:

Eine tagesaktuelle, umfassende Webplattform, die alle Pflegeeinrichtungen in MV sichtbar macht – unabhängig von Trägerschaft, Region oder Angebotsform. Automatische Schnittstellen zu Pflegeeinrichtungen und Krankenkassen halten die Daten aktuell. Ein Dashboard visualisiert Auslastung, regionale Trends und Engpässe, unterstützt durch Benachrichtigungen oder KI-Prognosen.

Vorteil:

Effizienzsteigerung bei der Suche nach Pflegeplätzen, erhöhte Versorgungssicherheit, bessere Steuerung regionaler Kapazitäten, Transparenz und Chancengleichheit für alle Nutzer*innen.

Themenpate:

Martin Mengel, Zukunftsfeste Pflege e.V.

Die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist zunehmend gefährdet, da viele Ärztinnen und Ärzte sich für Spezialisierung, zentrale Arbeitsorte oder städtische Niederlassungen entscheiden. Medizinstudierende und angehende Ärztinnen und Ärzte ohne ländlichen Bezug kennen die Perspektiven, Chancen und Attraktivität der Tätigkeit im ländlichen Raum kaum, wodurch Nachbesetzungen von Landarztpraxen häufig scheitern und Versorgungslücken entstehen.

Lösung:

Entwicklung eines umfassenden Marketing- und digitalen Plattformkonzepts, das Studierende frühzeitig und zielgruppengerecht für die Tätigkeit als Landarzt/-ärztin interessiert. Dazu gehören eine Web- oder Mobile-App mit Übersicht über Blockpraktika, Famulaturen und PJ-Möglichkeiten, digitale Mentoring-Programme, persönliche Erfahrungsberichte von Landärztinnen und Landärzten, interaktive Landkarten mit Freizeit- und Wohninformationen sowie Selbsttests und Matching-Formulare zur Orientierung.

Vorteile:

Mit dieser Lösung können Studierende frühzeitig realistische und attraktive Einblicke in die hausärztliche Tätigkeit im ländlichen Raum erhalten, wodurch die Anzahl der Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner, die Landarztpraxen übernehmen, steigt. Die Versorgungssicherheit wird verbessert, regionale Unterversorgung kann reduziert und die Attraktivität der Region gesteigert werden. Gleichzeitig ermöglicht die Plattform effizientere Nutzung kommunaler Ressourcen, stärkt die Vernetzung zwischen Verwaltung, Ärzteschaft und Nachwuchs sowie die Sichtbarkeit und Akzeptanz des Berufsbildes „Landarzt“.

Themenpatin:

Dr. Janina Becker, Stabsstellenleitung Gesundheitsförderung und Integrierte Sozialplanung

Jugendliche im ländlichen Raum stehen zunehmend unter psychischem Druck durch schulische Anforderungen, soziale Isolation oder familiäre Belastungen. Es fehlen niedrigschwellige, schnelle und zielgruppengerechte Unterstützungsangebote, besonders abends, an Wochenenden oder in akuten Krisensituationen. Schulische Krisen, Isolation oder beginnende psychische Erkrankungen bleiben oft unversorgt, während bestehende Angebote überlastet sind und Mobilitäts- oder Stigmatisierungshürden den Zugang zusätzlich erschweren.

Lösung:

Entwicklung einer digitalen Anwendung (App oder Webplattform), die Jugendlichen jederzeit anonym, niedrigschwellig und zielgruppengerecht Unterstützung bietet. Die Plattform könnte einen Chatbot für Erstkontakte, einen Sofort-Hilfe-Button zu Notdiensten oder Seelsorge, psychoedukative Inhalte, ein Peer-Support-System und eine Übersicht regionaler Unterstützungsangebote enthalten. KI-gestütztes Screening kann bei Bedarf auf passende Hilfe weiterleiten und die Verbindung zu bestehenden lokalen Hilfen herstellen.

Vorteile:

Mit dieser Lösung erhalten Jugendliche jederzeit schnellen und anonymen Zugang zu niedrigschwelliger psychischer Unterstützung, wodurch akute Krisen frühzeitig abgewendet werden können. Gleichzeitig werden professionelle Versorgungsstellen entlastet, langfristige Folgekosten durch Manifestierung psychischer Erkrankungen reduziert, Orientierung und Versorgungsgeschwindigkeit verbessert und die Zufriedenheit sowie die psychosoziale Gesundheit von Jugendlichen und ihren Familien gestärkt.

Themenpatin:

Kathrin Seemann, Förderverein für Suchtkrankenhilfe e.V., Leiterin Regionalstelle Kinder & Jugendliche

Mecklenburg-Vorpommern steht vor großen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung: Eine alternde Bevölkerung, die Abwanderung junger Menschen und ein zunehmender Fachkräftemangel belasten besonders den ländlichen Raum. Herzerkrankungen gehören zu den häufigsten Krankheitsbildern und tragen wesentlich dazu bei, dass die Lebenserwartung in Vorpommern unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Eine kontinuierliche, wohnortnahe Betreuung ist entscheidend – wird jedoch durch fehlende Strukturen und mangelnde Vernetzung erschwert.

Lösung: Eine digitale Integrationsplattform, die telemedizinische Anwendungen, mobile Diagnostik und digitale Herz-Monitoring-Systeme miteinander verknüpft. Sie ermöglicht den sicheren Austausch relevanter Gesundheitsdaten zwischen Hausärzten, Fachärzten, Kliniken und Reha-Einrichtungen. So entsteht ein durchgängiger Behandlungsprozess über alle Versorgungsstufen hinweg – von der Prävention über die Therapie bis zur Nachsorge.

Vorteil: Patient*innen mit Herzerkrankungen können länger und sicherer zuhause leben. Gleichzeitig wird das Gesundheitssystem durch effizientere Abläufe, weniger Krankenhausaufenthalte und eine bessere Koordination der Leistungserbringer entlastet. Die strukturierte Datennutzung erhöht die Behandlungsqualität, verbessert die Früherkennung und kann langfristig zur Senkung der Sterblichkeit und zur Steigerung der Lebenserwartung in Mecklenburg-Vorpommern beitragen.

Themenpate:

Prof. Dr. med. Uwe Reuter, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Vorstand Universitätsmedizin Greifswald

Forschung trifft Versorgung - made in mv

In den meisten Kliniken existieren viele unterschiedliche Softwareprogramme (z. B. Lauris, JiveX, Pegasos, Logbuch), die Patientendaten dokumentieren. Die Daten sind wenig vernetzt, ein zentrales KIS fehlt. Analysen sind aufwendig, automatisierte Abfragen nur begrenzt möglich, was zu hohem Zeitaufwand, vielen Telefonaten und potenziellen Fehlern bei Planung, Patientenversorgung und Forschung führt.

Die Lösung: Ein lokales KI-Modell, das auf dem Klinikserver installiert wird, alle Programme „lernt“ und Anfragen in einfacher Sprache auswertet. Das System ermöglicht automatisierte Analysen, grafische Darstellungen, Quellenangaben und Integration organisatorischer Daten (z. B. Dienstplanung) sowie diagnostischer Daten (inkl. externer Laborwerte). Desktop- und mobile Versionen eines Dashboards zeigen die Auswertungen übersichtlich.

Vorteil: Zeitersparnis von bis zu 90 %, Reduktion von Fehlern (z. B. bei Medikamenteninteraktionen), effizientere und sichere klinische Entscheidungen, verbesserte Dienstplanung, Kostenersparnis durch Wegfall externer Analysesoftware, bessere Datenbasis für Forschungsprojekte. Ein MVP könnte eine lokale Version sein, die zunächst ein einzelnes System wie SAP ish.med analysiert und einfache Abfragen grafisch darstellt.

Themenpatin:

Dr. Ulrike Schlüter, OP-Management Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Universitätsmedizin Rostock

Digitale Gesundheitsinnovationen scheitern oft an intransparenten, komplexen bürokratischen Prozessen. Startups kämpfen sich durch unklare Zulassungswege, lange Prüfprozesse und mangelndes Feedback, wodurch wirksame Lösungen nur verzögert oder gar nicht in die Regelversorgung gelangen. Dies betrifft besonders chronisch Kranke, ältere Menschen und ländliche Regionen.

Lösung:

Ein offener, digitaler Zugangspfad für Startups, der standardisierte Prüfprozesse, transparente Rückmeldungen und frühzeitige Pilotierungen ermöglicht. Alle Versorgungswege – DiGA, §140a SGB V, §20 Prävention – werden gleichberechtigt abgebildet. Eine digitale Plattform oder API bündelt Einreichung, Prüfung und Pilotierung, ergänzt durch ein öffentliches Feedback- und Scoring-System.

Vorteil:

Mehr Innovation in der Versorgung bedeutet, dass wirksame digitale Lösungen schneller zu den Patienten gelangen. Gleichzeitig führen standardisierte Prozesse zu einer Effizienzsteigerung, indem sie Zeit und Ressourcen bei den Krankenkassen sparen. Darüber hinaus fördern digitale Lösungen die Versorgungsgerechtigkeit, da sie wohnortunabhängig verfügbar sind und somit auch Patienten in unterversorgten Regionen erreichen.

Themenpatin:

Laura Maslo, Gründungswerft e.V.

In Klinik und Forschung bleiben wertvolle Ressourcen wie Geräte, Reagenzien oder Kits oft ungenutzt, nicht wegen Knappheit, sondern wegen fehlender Transparenz. Daten existieren zwar in Systemen wie SAP, APM oder Medizintechnik-Datenbanken, sind jedoch schwer zugänglich, lückenhaft gepflegt und nicht durchsuchbar. Das führt zu Zeitverlusten, unnötigen Kosten, Doppelanschaffungen, Verzögerungen in Forschung und Diagnostik sowie ineffizienter Nutzung vorhandener Materialien.

Lösung:

Entwicklung einer webbasierten Plattform, die bestehende Datenquellen automatisiert zusammenführt und in einer übersichtlichen, durchsuchbaren Benutzeroberfläche darstellt. Anwender*innen können Geräte, Materialien, deren Standorte, Verfügbarkeit und Ansprechpartner schnell finden. Funktionen wie Such- und Filteroptionen, Ampelsystem zur Verfügbarkeit, einfache Kontaktaufnahme sowie perspektivisch Benachrichtigungen über Restmengen oder Ablaufdaten erhöhen Effizienz und erleichtern die abteilungsübergreifende Nutzung.

Vorteile:

Die Plattform schafft Transparenz über alle vorhandenen Ressourcen, ermöglicht deren optimale Nutzung und spart dadurch Zeit und Kosten. Doppelanschaffungen werden vermieden, Ausfallzeiten überbrückt, Restmengen effizient weitergegeben und Geräte als Backup schneller bereitgestellt. Forschung und Diagnostik können ohne Verzögerungen durchgeführt werden, die Produktivität steigt, die Patientensicherheit wird unterstützt, vorhandene Geräte besser ausgelastet, Materialien nachhaltiger eingesetzt und Wissen über Zuständigkeiten dauerhaft gesichert. Mitarbeitende profitieren von reduziertem Such- und Abstimmungsaufwand, was die Zufriedenheit erhöht und den interdisziplinären Austausch stärkt.

Themenpate:

Dr. Christian Scharf, Leiter HNO-Forschung Universitätsmedizin Greifswald

Programm

Lade dir hier den digitalen Programmflyer runter

[ THINK ]

Mittwoch

- 15.10.2025 ab 17:00 Uhr

- Pommersches Landesmuseum, Rakower Str. 9, 17489 Greifswald

Ablauf:

- 17 Uhr: Feierliche Eröffnung mit Herr Dr. Blank (WM MV), Oberbürgermeister Dr. Fassbinder, Prof. Reuter, Dr. Stehle

- Vorstellung der Challenges

- 19 Uhr: Teamfindung und Netzwerken

[ CREATE ]

Donnerstag

- 16.10.2025

- Station Greifswald, Bahnhofstraße 44-45, 17489 Greifswald

Ablauf:

- Hacking-Sessions (ganztags in der "Station Greifswald"

- 14-15 Uhr: Unimedizin Greifswald Führung

- 16 Uhr: Keynote mit Christian Schregel - „Cybersecurity"

- 17-18:30 Uhr: Abendveranstaltung: "Schnell scheitern, schneller heilen: Die FuckUp Session auf dem HealthCare Hackathon MV"

- 19 Uhr: Theaterabend (extern, Ticket erforderlich): MS Triage, Theaterwerft Greifswald, *mehr Infos*

- 19:30 Uhr: Altstadtführung durch Greifswald

[ CHANGE ]

Freitag

- 17.10.2025

- Station Greifswald, Bahnhofstraße 44-45, 17489 Greifswald

- Pommersches Landesmuseum, Rakower Str. 9, 17489 Greifswald

Ablauf:

- 9-12 Uhr: Hacking-Session (in der "Station Greifswald")

- 14 Uhr: Prämierung im Pommerschen Landesmuseum mit:

- kurze Begrüßung und Final Pitch

- Keynote: "Die zweite Welle der KI im Gesundheitswesen: Aus der Nische in den Alltag" mit Paul Hellwig, T-Systems International

- Preisverleihung mit Herrn Dr. Blank (WM MV), Beigeordnete Karina Kaiser, Oberbürgermeister Dr. Fassbinder

- ab 20 Uhr: Get Together: Gemeinsamer Ausklang im "CoMix - die Bar" in der Greifswalder Innenstadt (Steinbeckerstraße 30)

Locations + Key Dates

pommersches landesmuseum

Mittwoch ab 17 Uhr + Freitag ab 14 Uhr

Station 44 Greifswald

Donnerstag ab 9 Uhr + Freitag bis 12 Uhr

FAQ

Was ist der Healthcare Hackathon MV?

Der Healthcare Hackathon MV ist ein mehrtägiges Innovations-Event, bei dem Teilnehmende aus verschiedenen Bereichen – Medizin, Pflege, IT, Design, Verwaltung, Forschung u. a. – gemeinsam kreative Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Gesundheitswesen entwickeln. Ziel ist es, neue Ideen zu fördern, den digitalen Wandel voranzubringen und Vernetzung zwischen Akteur*innen zu schaffen.

Was ist das Ziel des HCHMV?

Wir wollen gemeinsam kreative und innovative Lösungsansätze für Probleme im Gesundheitswesen entwickeln, Perspektiven schaffen und die Digitalisierung voranbringen. Am Ende muss noch kein fertiges Produkt rauskommen, gute Ideen bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung auch nach dem Hackathon.

Wer sind die Ansprechpartner*innen?

Du kannst uns jederzeit unter hallo@dhhmv.de erreichen.

Die Veranstaltungsleitung übernehmen Sophia Walczyk (Projektleitung DHH MV) und Sarah Michelle Bohlen (Projektkoordination DHH MV).

Wie läuft der Hackathon ab?

Nach der Eröffnung und Vorstellung der Themen („Challenges“) werden Teams gebildet, die zwei Tage lang an ihren Ideen arbeiten. Mentor*innen und Themenpat*innen begleiten euch. Am Freitag werden die Ergebnisse im Rahmen eines Pitch-Wettbewerbs präsentiert und prämiert.

Wo finde ich einen Zeitplan?

Einen Zeitplan findest du hier direkt auf unserer Seite unter Programm.

Kostet die Teilnahme Geld?

Nein, die Teilnahme ist kostenlos.

Was wird für mich vor Ort bereitgestellt?

Teilnehmende erhalten:

- Arbeitsplätze mit Sitzgelegenheiten und Stromanschlüssen

- WLAN-Zugang für alle Teams

- Verpflegung (Mittag- & Abendessen)

- Zugang zu Materialien für Brainstorming & Präsentationen (Whiteboards, Moderationsmaterial etc.)

Bitte bringe deinen eigenen Laptop und ggf. spezielles Equipment (z. B. Adapter, Entwicklungs-Hardware) mit.

Wer ünterstützt die Teams?

Jedes Team wird von Themenpat*innen (Herausgeber*innen der Challenges) sowie Mentor*innen aus Praxis, Forschung und IT begleitet. Sie geben Feedback und helfen bei der Ausrichtung der Projekte.

Was passiert nach dem Hackathon?

Vielversprechende Ideen können nach der Veranstaltung mit Unterstützung von Partnerorganisationen weiterentwickelt werden. Ziel ist, nachhaltige Lösungen zu fördern.

Wer kann Teilnehmen?

Jede und jeder Interessierte – unabhängig von Fachrichtung, Alter oder beruflichem Hintergrund. Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Wann und wo findet der Hackathon statt?

Der Healthcare Hackathon MV findet vom 15. bis 17. Oktober 2025 in Greifswald statt.

Wie melde ich mich an?

Die Anmeldung erfolgt über die Website des Hackathons. Mehr Informationen findest du auf unserer Website weiter oben.

Kann ich mich auch ohne Team anmelden?

Ja, auf jeden Fall! Du kannst dich einzeln anmelden und vor Ort ein Team finden, welches sich für die selbe Challenge interessiert.

Wir sind schon ein Team, können wir trotzdem teilnehmen?

Na klar! Um die Übersicht behalten zu können, meldet ihr euch bitte trotzdem einzeln an.

Wie groß darf ein Team sein?

Ihr solltet zwischen 2 und 5 Teammitglieder sein, jedoch ist diese Anzahl noch nicht restriktiv. Die Limitierung der Teams ist für eine gerechte Bewertung notwendig. Diese Teams werden von Mentor:innen und Expert:innen unterstützt.

Was sind die Teilnahmebedingungen?

Wie erreiche ich die Veranstaltungsorte?

Greifswald ist gut mit der Bahn oder mit dem Auto erreichbar. Die Station Greifswald (Bahnhofstraße 44–45) liegt nahe des Hauptbahnhofs. Das Pommersche Landesmuseum (Rakower Straße 9) ist von dort aus zu Fuß erreichbar.

Wo kann ich parken?

Für den Besuch des Pommerschen Landesmuseums empfehlen wir die kostenpflichtige Tiefgarage „Am Markt“, die sich direkt neben dem Museum befindet.

An der Station stehen kostenlose Parkplätze direkt auf dem Gelände zur Verfügung.

Wie werden die Ergebnisse bewertet?

Am Freitag präsentieren alle Teams ihre Lösungen im Final Pitch vor einer Jury. Bewertet werden u. a. Innovationsgrad, Umsetzbarkeit und Relevanz für das Gesundheitswesen. Die besten Ideen werden ausgezeichnet.